僕は初心者のころに

ガンプラを制作するにあたって

「いかに効率よく作業を進められるか?」

ってことを考えて

いろいろ試行錯誤してますた

で、何個も作っていくうちに

僕なりの効率的な流れってのが

大まかにできてきまして

今回は、ちょっと参考程度に

仮組みを効率的に進める、という内容で

ご紹介してみたいと思います!

ちなみに「仮組み」というのは「素組み」と同じ状態です

制作における「完成形」を、自分自身がどう捉えるか?で

呼び方が変わる、って感じです

これで完成としても全然いいんですよ

僕は最初はこの概念が分からなかったw

で、今回の話は、そんな大層な話ではなく

ガンプラを作り始めて

2個とか3個とかの方の参考には、

少しはなるかもしれないかもみたいな? ←はっきりしろ

そんな期待を込めて書いてみますw

ただ、効率を求めすぎると

せっかくの楽しい制作が

「作業」になってしまって、

つまんなくなる可能性もあるんですよ

なので、毎回毎回やるんじゃなくて、

時と場合と気分で使い分けるといいかもですー!

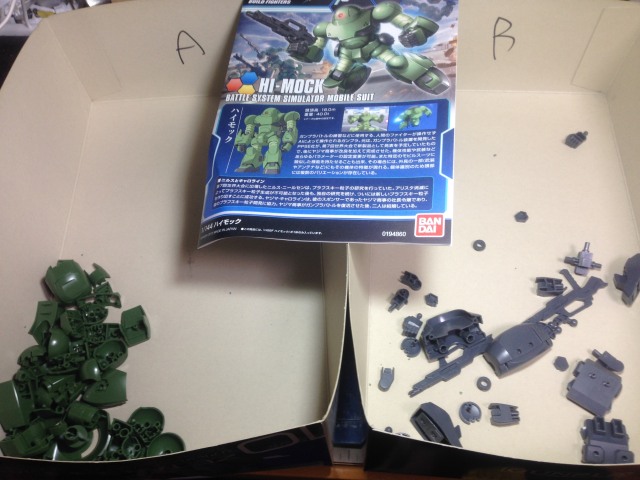

ちなみに今回は「HGBFハイモック」

というキットを使ってみます

このいろんな方向に持っていけそうな

自由度の高いデザインが、なんかいいよねw

んじゃ、アムロいきます!と掛け声をして ←それは不要

まずキットを開封します

そしたらA、B、C・・・とランナーに対応する

アルファベットを書いて用意しといた空き箱に

ランナーをポイポイ放り込んでいきます

このランナーには、どんなパーツがついとるんや?

そんなことも軽く確認してます

ランナーの数は、もちろんキットによって違うけど

HGだと4、5枚くらいかなあ?

MGだと10枚前後ですかね?

ちなみに今回の題材とした「HGBFハイモック」は、

なんと2枚だよww

これはHGの中でもトップレベルの

少なさなんじゃね?w

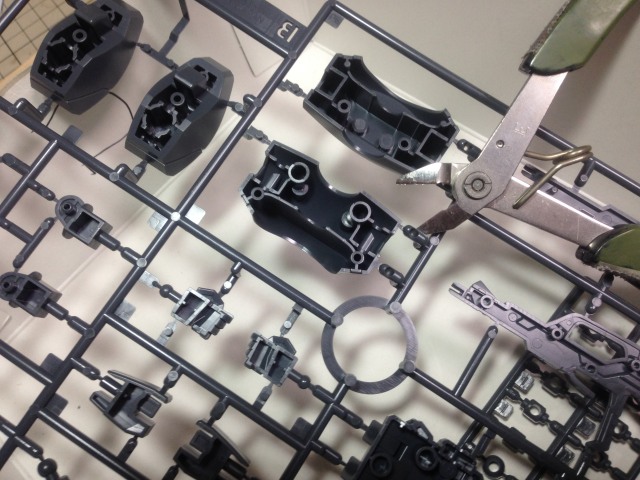

ダボ穴に切り込みを入れる

次に、ランナーにパーツがついている状態で

ダボ穴に切り込みを入れます

各パーツにバラしてからでもやりますけど

めぼしい所は、先に一気にやっとくと効率的です

こればっかりは経験値だと思うんですが

取説を見てない状態でも

「あ、ここだな」って切る場所は、

なんとなく分かるようになるんですよ

ここで、一言いわせてほしい

「慣れていくのが、自分でもわかる・・・」 ←だまれ

ええと、いちおーカンタンに説明しておくと

「仮組み」というのは、

後でバラすことが前提なんですね

仮組みする理由は様々あるんですが、

とにかく後でバラすんですw

そのためにダボ穴に切込みを入れてるんですね

この切込みなんですが

僕の場合、「○」の部分に「ハ」の字になるように

2か所切ることが多いです

これ、初めてやった時は

「パーツにキズをつけるのコワイなー」

「あとでガバガバになったりしないのかな?」

って心配だったんですけど、

ちゃんと保持できる&必要なら簡単に分解できます

だから安心して、やっちまいなー! ←キルビル

ただし、間違ってポリキャップを入れる○を

切り込まないよう注意です

それやるとユルい関節になっちゃいます ←経験者が語る

まぁ、接着すれば元に戻ると思うけど

心配だったら、ここは一つ一つのパーツを

取説を見ながら行うといいと思います

あとピンの先端を少しナナメに

カットすることもありますね

とにかく、この切込みはテンションを下げて

バラしやくするために行う大事な作業なのです

ポリキャップの片側だけ全部切る

ポリキャップは先に片側だけ

全部カットしちゃいます

あとで使うときに、いちいちひっくり返して

カットしなくて済むんで効率的ですよ!

なお、ここで両方を全部カットするのは

さすがにデンジャーすぎますw

ランナーから全パーツを切り取る

プラモデルの制作が進んでいくとですね、

言っちゃ悪いけど、ランナーがジャマになるですよね

んで、このランナーがだんだん減っていくと

逆に気分がまことにいいんですw

ここでは時短テクとして、

最初にすべてのパーツを一気に切り取ります!

切るときは一個一個のパーツの

ゲートを切り取っていくよりも

ランナーの下側のゲートを切り取り、

ランナーを回転させて、また下側のゲートを切り取る、

みたいに同じ側のゲートを一気に切り取る

みたいな勢いでいくと割と効率がよいですよ

そういえばゲートを切るときに、

よく「二度切り」なんて言いますね

一回目はゲートを「凸」のように残して切り、

二回目で「□」になるように切ることをいいます

そうすることでパーツが傷つきにくくなるという

基本テクなんですけど

ここは一回目の切り取り、ということになります

あ、この全パーツ切り取りなんですが

言わずもがなですけど、

これやるとパーツの番号が分からなくなるんで

ガンプラ制作が一個目とか二個目の方は

避けられた方がいいかもですね

ゲートを切り取る

続いて二回目のゲート切り取りです

僕はAランナーならAランナーのパーツを

一回全部トレーの上に出して

ゲートを切り取ったら、元のハコにポイポイ放り込んでます

ゲートのキリカスをまとめて捨てられるので

トレーを一個用意しとくとね、

制作が何かとラクなんでオススメですよ

ここでニッパーを持ち替えてますけど

これはアルティメットニッパーという

ゲートカットに特化したニッパーで

切れ味がすんげーいいです

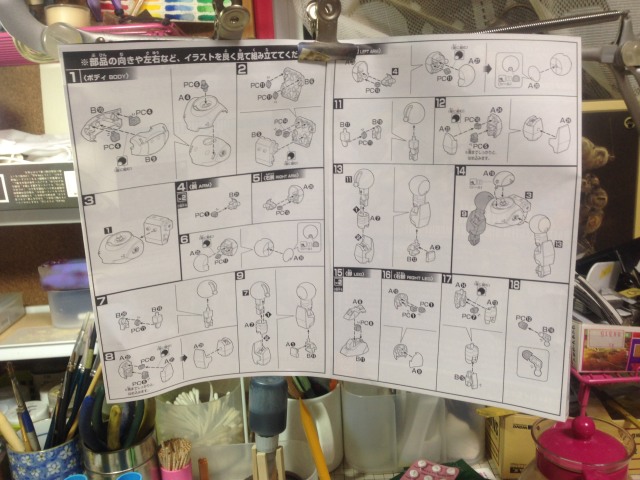

取説を出す

パーツのゲートまで全部、切り出しました

ここで初めて取説を出します

形状を見れば「これが何のパーツか」というのは

だいたい検討がつくんで

組むときにパーツの番号は見ないんですよ

ワイルドに思われるかもしれないけど

HGレベルのキットなら、この手法を取っている

モデラーさんは多いんじゃないかなあ?

取説を見やすい位置にキープ

さて、取説なんですが

いちいちめくるのがメンドクサイし

作業台のスペース確保もあって

僕の場合、デスクライトのクリップに挟んでます

これはなかなか便利でオススメですよ

組み立てる

さあ、組むでー!

取説を見て、ある程度先まで、

例えば「1.右腕 2.左腕」なら

1と2はまとめて組み立てていくような感じです

その際、ここで必要となるパーツは、

まとめてトレーの上に一気に出しちゃいます

ポリキャップも、必要な分をまとめて切り出します

こうやって制作を、ある程度の単位にまとめて

進めていくと効率的ですよ

この段階でダボ穴の切り忘れがないかもチェックします

ちなみにダボ穴を切るのは

タミヤの薄刃ニッパーを使っていますね

僕はこんな感じで

・一回目のゲートカット

・二回目のゲートカット

・ダボ穴カット

みたいにニッパーを使い分けてます

仮組み完成

はい、組みましたー

時間を計ろうかと思ってたんですが

作業の合間に写真を撮ったり

ご飯を炊いたりしてたから ←なんじゃそれ

時間がわからんww

今回はパーツ数が少なかったから

純粋な作業の時間はそんなにかかってない・・はずw

どうでしょう?

効率よかったですかね?

冒頭にも言いましたけど

効率を求めすぎると「作業」になっちゃって

制作を「楽しむ」気分ではなくなることもあるんで

いまご紹介した方法は、僕自身も

時と場合と気分によって使い分けてます

僕はねー、足首から表面処理をしながら

じっくり仮組みしていくのもね

とても好きなんですよ

ドラえもんの映画でロボットを

足首から組み立てるシーンがあったんですけど、

子供のころ、なぜかそのワンシーンが

好きだったんですよねー

ちなみに、たいてい武器が最後になって

組むのがメンドクサクなるという現象が

割と頻繁に起こりますww

逆にそれを防ぐために

武器を先に作ってしまうこともあるし

まぁ、ほんと気分によって作り方は変わりますね

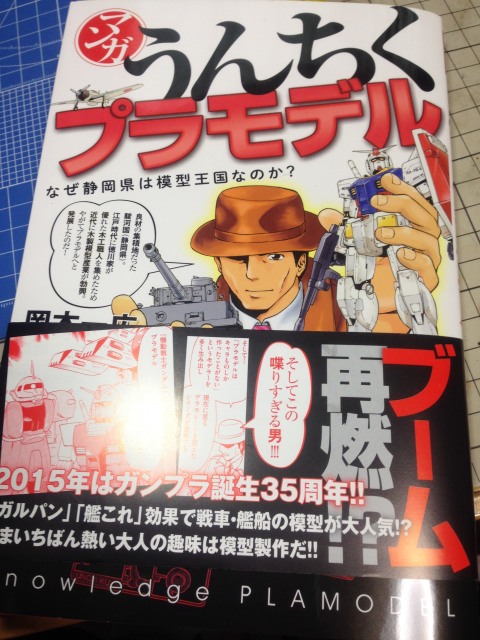

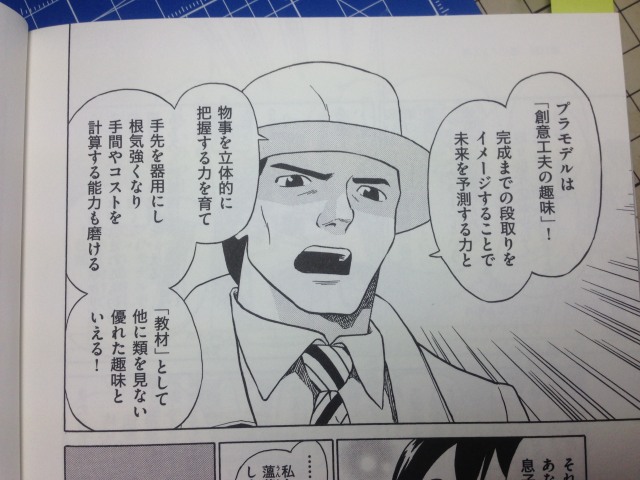

そうそう、最近「マンガうんちくプラモデル」

という本を読んだんですけどね

主人公の雲竹雄三(うんちくゆうぞう)が

いいことを言ってましたよ

うむー!

僕も、模型は優れた趣味だと思いますです!

そんな感じで、僕の制作方法をご紹介してみましたけど

何体も作られているベテランのモデラーの方は、

皆さんそれぞれが効率よい制作方法を

確立されていると思います

なので僕のやり方は参考程度にしていただいて

いろんな方の、いろいろなやり方を取り入れて

自分なりの方法を見つけていくと

良いのではないかと思いますよ

プラモデルは、そういう能力を

「楽しみながら養える優れた教材」なんですから

ていうか、僕も他の方の制作方法とか

興味あるんだよねー

参考になる、ならない以前に、

単純にそういう内容を拝見したいなあw

では以上、初心者の方の参考になれば

幸いでござるでしたー!

まぁ、そんなに参考にならないかもだけどw

RSS - 投稿

RSS - 投稿

Recent Comments